プログラミングを学習し始めた人にとって一つ難問になるのが、オブジェクト指向の理解です。

オブジェクト指向がわからなくて挫折する人もいますが、実はオブジェクト指向を仕事に取り入れると様々なことが整理されて仕事が格段にできるようになります。

また、コンサルの手法として使われているだけでなく、相手にどうしたらわかりやすく伝えられるかがわかるようになります。

今回は「具体と抽象」という本を元に、オブジェクト指向を仕事ですぐに役立てる方法をお話しします。

私が、ブログ収益50万円達成したのも、まじでこのオブジェクト指向の考え方を実践したからです。

ブログやYouTubeなどのコンテンツを作っている人は、この記事を読んで必ずオブジェクト指向を体得しましょう。

この記事を読むとできるようになること

- わかりやすく相手に伝えることができるようになる

- 発信者が良いコンテンツを作るために必須の思考法が身につく

- 何となく賢くなれる

おすすめスクールはこちら

おすすめスクールはこちら

エンジニアになるためのライザップ的なコンテンツランキング!

- テックキャンプ エンジニア転職

【70日で一番スキルが身につく】

- DIVE INTO CODE

【一番スキルアップが可能】

- GEEK JOB

【最短1ヶ月で就職が可能かつコスパ最強】

- DMM WEBCAMP(旧:WEBCAMP PRO)

【就職サポートが熱い】

- 侍エンジニア塾

【マンツーマンでいきなりフリーランスも可能】

Contents [hide]

オブジェクト指向はコンサルティングで取り入れられている考え方

「あ、この人頭が良いな」と感じさせる人は、このオブジェクト指向の考えを体現できている人だったりします。

これは、Rubyの開発者である松本ゆきひろさんも話されていました。

エンジニアであるならオブジェクト指向の理解だけに止まらず、ぜひ仕事で実践できるところまでいくべきですよね!

そもそもオブジェクト指向とは何?考え方をわかりやすく解説

オブジェクト指向は、オブジェクトを中心に捉えて、

- 具体→抽象(抽象化)

- 抽象→具体(具体化)

この2つを行う方法がオブジェクト指向です。

はい、よくわからないですね。

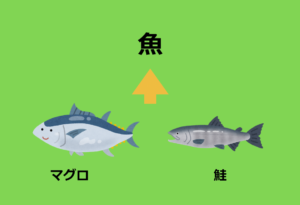

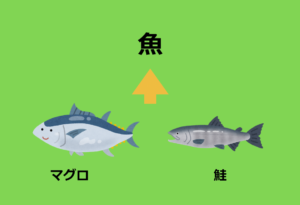

具体的に話すと、例えば

こんな感じで、マグロやシャケの共通した特徴を、「魚」としてまとめることが

具体→抽象(抽象化)

です。

「泳げる」「目が2つある」とかそういった特徴をまとめて「魚」と呼ばれています。

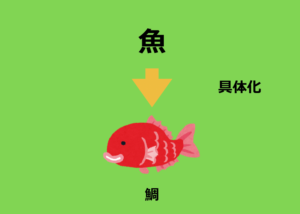

一方で、「魚」の特徴をまたさらに具体的に表すのが具体化です。

シンプルにこれがオブジェクト指向の考え方です。

めっちゃ簡単なんだけど、だから何って感じですよね。

おそらく、この考え方がどうして仕事に役立つのか想像つかないと思いますので、実際に仕事での役立て方です。

例えば、どうやってYouTubeのチャンネル登録者数を増やすかを考えましょう。

「人気YouTuberとは」

について、これも特徴をまとめます。

これが、具体→抽象(抽象化)する作業です。

例えば、

- 「毎日更新している」

- オープニングがある

- 適度に効果音を入れている

- テロップがある

こんな感じで、成功している人の共通点をまとめるのが抽象化です。

ここからさらに、自分のYouTubeにどう落とし込むかが具体化です。

人気YouTuberもこの作業を当たり前のようにやっているはずです。

だからこそ、どのYouTuberもちょっと特徴が似ているんです。

もう一度おさらいするとオブジェクト指向は、

- 具体→抽象(抽象化)

- 抽象→具体(具体化)

シンプルにこの2つの作業をするだけです。

簡単そうですが、これが結構難しいんです。

しかし、成功している人はこの2つがめちゃくちゃ得意で、いろんなことに応用できます。

ビジネスで成功している人だけでなく、プロ野球選手や人気お笑い芸人などあらゆる成功している人が、オブジェクト指向を取り入れて自分のオリジナルを作っているわけです。

このオブジェクト指向がプログラミングの世界で取り入れられているのは、改めて天才が考え出したものだと感じさせます。

オブジェクト指向を取り入れて相手にわかりやすく伝える方法

先ほどの話で、「抽象」と「具体」という二つのキーワードが出てきましたが、

大学の授業を出たことがある人ならわかると思います。

「あの教授の授業は、話が抽象的すぎてわからない」

延々と数学の数式だけを使った話や、専門用語を多用して何言っているかわからないと感じたことがある人は、ほぼ100%いるはずです。

では、逆に全て具体的に伝えればいいかというと実はそうではありません。

具体的な話ばかりすると、聞いている方は、

「要は何が言いたいの?結論は何?」

具体的な話がずっと続いても、話が長くなり、結論何を言いたいのかわかりにくくなるんです。

つまり、わかりやすく伝えるために、「具体と抽象」どちらも必要であり、

「具体→抽象」「抽象→具体」という流れをうまくできるかどうかが伝え方のポイントです。

- 具体→抽象:まとめ、言いたいことを簡潔に、時には専門用語

- 抽象→具体:わかりやすいたとえ話や具体例をだす

この2つをうまく使いこなす

YouTubeもこれを意識して話しているビジネス系YouTuberはかなり多いです。

まずは、抽象的な見出しを伝えた上で、具体的な話をするというのは、まさに王道の伝え方であり、伝え方の「法則」です。

ブログもそうで、抽象と具体をうまく使い分けて伝えるのがコツです。

もし、何かコンテンツを作る人なら具体と抽象を使い分けられるようにならないといけません。

では、この「具体→抽象」「抽象→具体」をどうやって極めるかについて深ぼっていきましょう。

【オブジェクト指向の考え方】「具体→抽象」する力で成功法則を見つけよう

抽象化するということは、すごく大切なことで、物理学なんかはまさに世の中の事象を抽象化して「F=ma」みたいに数式で表す学問です。

F=maという式でまとめることによって、あらゆることに応用できるようになりますよね。

「抽象化」することが、全ての物事に対しての法則を見つけ出せるものであり、人間にしかできない能力です。

オブジェクト指向の考え方のように、「共通したものを抽象化する」ということができる力が成功する上で必須です。

成功している人をみた時にただ真似するのはダメで、「何人か成功している人を見て、その共通点を抽象化する」っていう作業が必要なんです。

成功している複数人から、共通点や法則を見つける!

また、「抽象度」を意識することが大切です。

抽象度を高すぎると具体化するのが難しくなったり、抽象度が低すぎるそれはただのモノマネになってしまうからです。

例えば、人気YouTuberの特徴として、「コミュ力が高い」とまとめてもそれを自分に落とし込むのは難しいですよね。

抽象度をどれくらいに落とすかによって、自分に落とし込めるかどうかが変わってくるわけです。

「人気YouTuberはキャッチーな挨拶をする」

このくらいの抽象度にまとめて、自分はどうするかと考えるのが

抽象→具体にする作業です。

【オブジェクト指向の考え方】「抽象→具体」する力で実践力を身につけよう

抽象化する力があるだけだとまだ半分です。

その抽象化したものを、自分の世界に具体化させてやっと実践できます。

しかし、成功法則をたくさん教えてもらったとしても自分に落としこめないのは、この具体化する力がないからです。

ノウハウコレクターはまさにこれに該当する人ですね。

どうやったら具体化をする力をつけられるかというと、抽象→具体にする力が身につくかというと自分で実践しながら、たくさん成功例を見ることです。

結局実践をすることが一番の学びですが、実践しながら、成功例をたくさん見て改めて自分のやっていることに対する「答えあわせ」をするのが大切なんです。

ブログの書き方ノウハウだけ集めるノウハウコレクターや

とにかくブログ100記事書くという思考停止して実践だけする人は、この「答え合わせ」という感覚にピンとこない人です。

具体化する力は、実践しながら、成功している人のサンプルをみて答えあわせすること

最後に:具体化と抽象化は人間なら誰でもできる【実践方法を解説】

抽象化する力と具体化する力は、人間なら誰でもできます。

それでも使わない人があまりにも多いのが勿体無い。

使わないから、筋肉と同じでうまく使うことができないだけです。

だから、たくさん抽象化し、自分に具体化する癖をつければ誰でもできます。

今日から始められる具体的なアクションとして、紙とペンを用意して、これから挑戦しようとしている自分の分野で成功している人の特徴をまとめ、どうやって自分に落とし込むかを毎日のように考えましょう。

例えば、ブログの場合

- 自分と似た成功しているブログを見つけて、特徴をメモ帳にたくさんメモする

- 共通点を抽象化して法則を見出す

- 自分にどうやって落としこむかを考える

いつも、うまくいかなくなったら、私は必ず分析を始めます。

そして、「法則を見つけて自分に落とし込む」という作業を必ずやってから、ブログやYouTubeなどに挑戦しています。

ブログはこのやり方で一年で収益50万円を達成できるようになりました。

本当に、シンプルなやり方なんですが、このやり方を実践するだけであらゆることがうまくいきだすはずです。

ぜひ、自分の分野で抽象化と具体化させる力を使ってみてください٩( ‘ω’ )و

- 何人か成功している人のサンプルをみて分析。特徴を全て書き出す

- その特徴から法則や共通点を見つける

- 自分に落とし込む

- ①〜③を繰り返しながらとにかく実践

ハイスペック人材になるロードマップを見る

ハイスペック人材になるロードマップを見る